|

|

|

|||||||||||||||

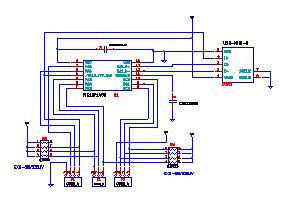

| ↑USBのターゲットとして動作させるための、ほぼ最小の構成です。 PIC16F1455は水晶振動子を付けずにUSBデバイスが作れるので、非常にシンプルな回路になっています。 MCLRをUSBミニBコネクタの空きピンに接続しているのは、USBコネクタからICSPで書き込みを行うためです。 こうすると、ICSP専用のコネクタを省略することができます。 ただし、LVPでの書き込み専用になるため、MCLR/RA3ピンはMCLR機能に固定され、GPIn等として使用することはできません。 RCnピンをスイッチ入力として使用することを考慮し、プルアップ抵抗を付加しています。 チップ抵抗をいくつも実装するのが面倒なので、抵抗アレイを2つ使っています。 コネクタP1、P2、及びK1は2.54ミリピッチの1列コネクタです。このコネクタを使ってユニバーサル基板にスタック実装します。 コンデンサはX5Rを使います。 F特はおすすめしません。 |

||||||||||||||||

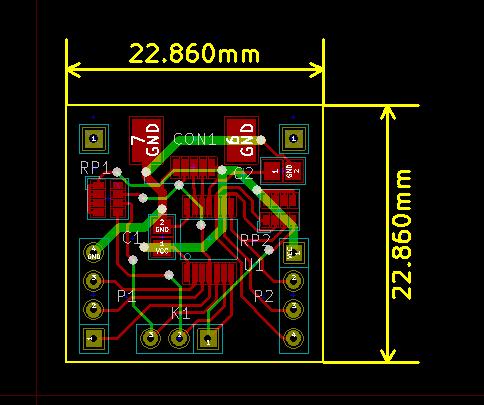

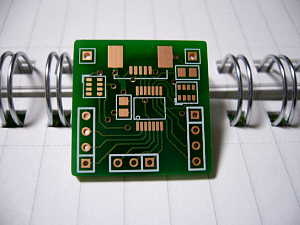

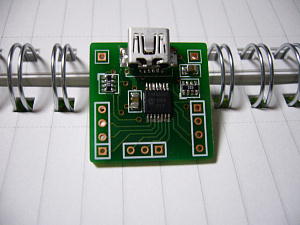

| 基板のアートワーク KICADを使って基板アートワークを行います。 KICADは初めて使いましたが、なかなか良くできています。 プロフェッショナルユースのCADとは違い、出来ないことは多々ありますが、機能が絞られている分、解りやすくてすぐに使えます。 デザインデータファイルがテキストなので、エディタで簡単に修正できるのもいいですね。  正方形の基板になりました。 PICマイコンはTSSOPパッケージを使用しています。 基板の固定用に、回路図に無いピンを2つ追加しています。(USBコネクタの隣の角ランド) 最小線幅は0.254ミリ、最小ドリル径0.6ミリと、ゆるーいルールになっています。 ガ−バーデータを出図して圧縮し、インターネットで基板を発注しました。 ネットショッピングの感覚で、基板が発注出来てしまうのですから、便利な時代になったものです。 私が初めて基板を発注した頃は、ガーバーデータをオープンリールのMTに書き込んで発送していました。 しかも、キャラクタコードはEBCDICでした。 ☆☆☆ 待つこと10日 ☆☆☆ クロネコヤマトさんが代引きで持ってきてくれました。  あれ?、1列ヘッダのシルク幅が妙に太い。 あれ?、板厚1.0tにしたつもりが、1.8tになってる! (板厚の1.8と1.0を見間違えた) まあ、いいか・・・・・・・・・ シルクにリファレンスを入れなかったのは正解。すっきりした基板になりました。 ※部品実装 ☆ 部品 ☆ CPU :: PIC16F1455-I/ST 1ヶ コネクタ: UX60SC-MB-5ST 1ヶ コンデンサ: GRM21BR71C105JA01K 2ヶ 抵抗アレイ: EXB-38V333JV 2ヶ USBコネクタの位置決めが微妙。 何かで固定してからハンダ付けをした方がいいのかもしれない。 懸念が有ったUSBコネクタピンのハンダ付けは、割とかんたん。ハンダの濡れ性も良好。 TSSOPパッケージのハンダ付けは特に問題無し。 φ0.3の鉛フリーハンダ 「ホーザン HS-371」はおすすめです。 できあがり↓  |

||||||||||||||||